4 телеграммы, изменившие мировую историю

В истории человечества было немало телеграмм, но лишь немногие из них по-настоящему повлияли на ход событий. Я собрал несколько самых знаковых сообщений, которые стали не просто словами на бумаге, а вехами, определившими целые эпохи.

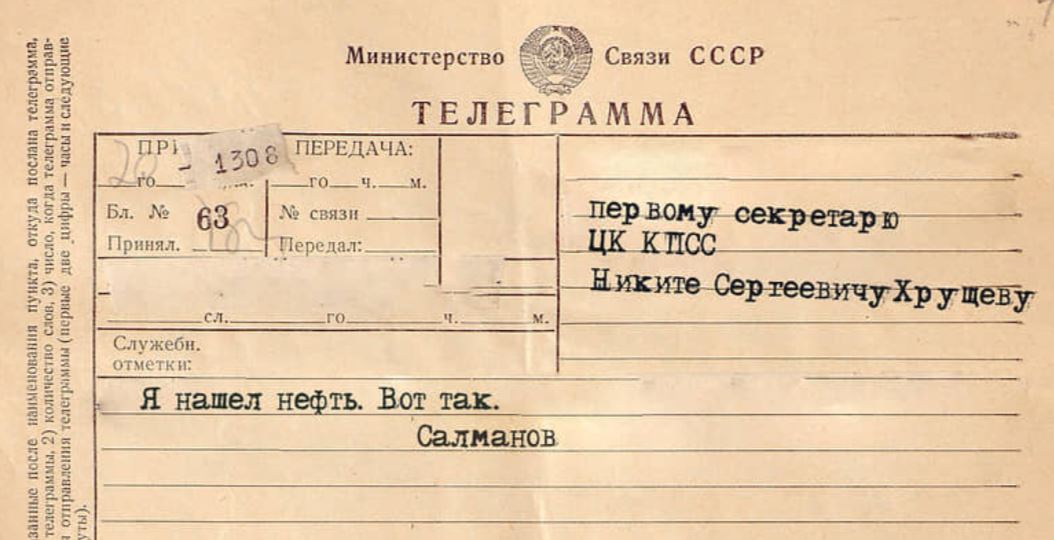

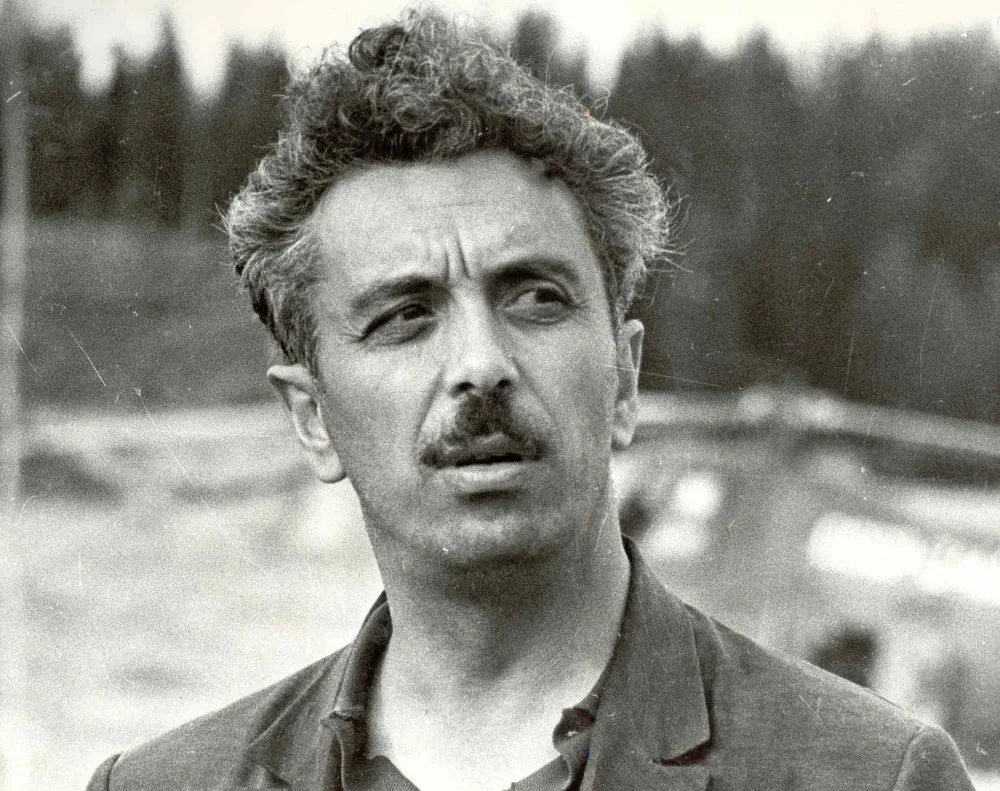

В начале шестидесятых годов прошлого века произошло одно из тех событий, что изменили экономическую карту Советского Союза. В августе 1961 года геолог Фарман Салманов передал в ЦК КПСС короткое и лаконичное сообщение, адресованное лично Никите Хрущёву. В нём говорилось всего лишь: «Я нашёл нефть. Вот так». В те годы никто и подумать не мог, что в Западной Сибири могут быть крупные месторождения. Скепсис коллег и чиновников Салманова только раздражал — он был уверен в своих способностях и был не из тех, кто подбирает слова. Один из его ответов критикам был предельно прямолинейным: «Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине №1 с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов».

Впоследствии именно он стал человеком, открывшим более сотни месторождений, обеспечивших России сегодня почти половину всей добываемой нефти.

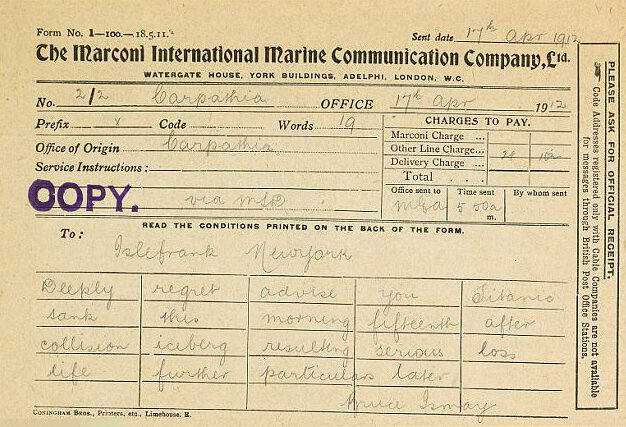

Катастрофа «Титаника» — ещё одно событие, которое вошло в историю, и, как ни странно, тоже через телеграмму. Только спустя одиннадцать часов после трагедии стало известно о случившемся миру. Тот, кто спасся с затонувшего лайнера и первым передал информацию, был Брюс Исмей. Его сообщение звучало сдержанно, но трагизм чувствовался в каждом слове: «С глубоким сожалением сообщаю, что 'Титаник' этим утром 15-го апреля затонул после столкновения с айсбергом. Результатом стали большие человеческие жертвы. Все подробности потом». Однако общественное мнение оказалось беспощадным — с тех пор Исмей получил прозвище, от которого так и не смог избавиться: «Трус с Титаника».

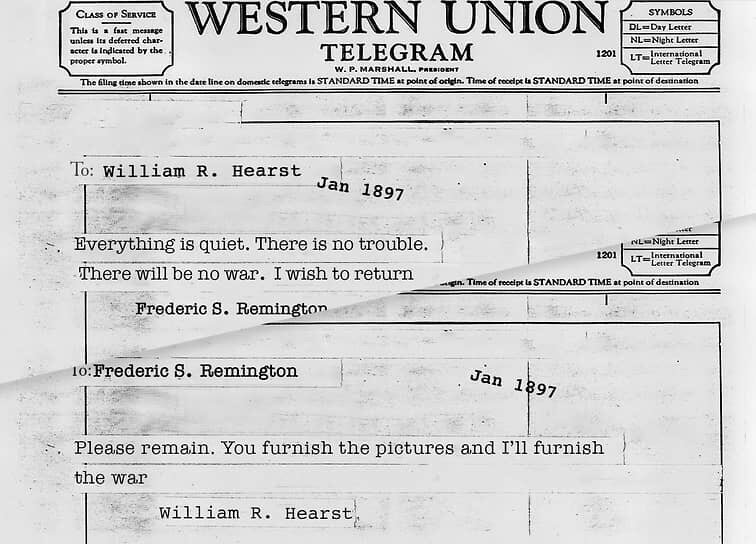

Иногда телеграмма может стать спусковым крючком целой войны. В конце XIX века, в 1897 году, художник Фредерик Ремингтон, по заданию газетного магната Уильяма Хёрста, отправился на Кубу, где, как предполагалось, назревало нечто важное. Однако он не обнаружил ничего, что походило бы на революционные действия. В телеграмме Ремингтон сухо сообщил: «Все тихо. Никаких волнений. Война не начнется. Хочу вернуться». Ответ Хёрста вошёл в историю журналистики как символ манипуляции общественным сознанием: «Пожалуйста, оставайся. Если ты обеспечишь картинки, я обеспечу войну». Вскоре начался настоящий вооружённый конфликт, и в апреле 1898 года в него вступили Соединённые Штаты. Испания потерпела поражение, а Куба фактически перешла под американское влияние. Только спустя десятилетия, в 1959 году, революционеры под предводительством Фиделя Кастро смогли вернуть стране независимость.

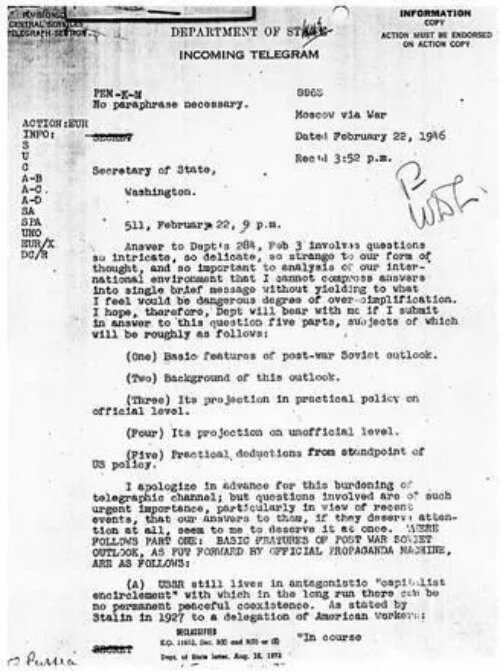

Совершенно иным по характеру, но не менее судьбоносным было сообщение, полученное 22 февраля 1946 года. Тогда американский дипломат Джордж Кеннан, работавший в посольстве США в Москве, отправил объемную и глубокую телеграмму в Вашингтон. В ней он подробно объяснял, почему, по его мнению, не стоит ожидать конструктивных отношений с Советским Союзом. Это послание стало интеллектуальной основой для политики сдерживания, которая вскоре трансформировалась в полноценную Холодную войну между двумя сверхдержавами. Конфронтация продлилась без малого полвека и закончилась лишь в 1991 году.

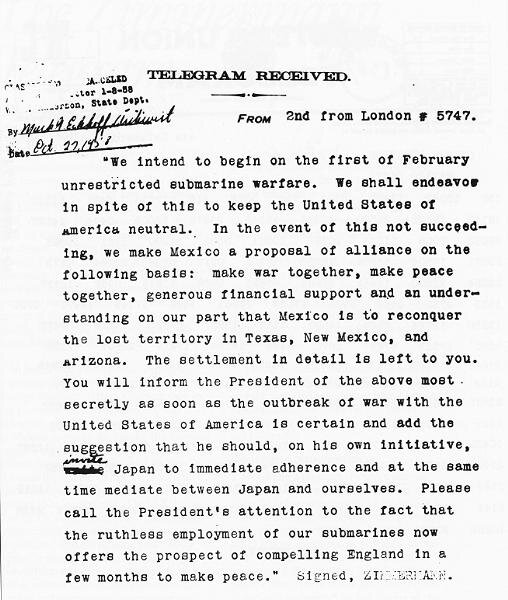

Ещё одним телеграфным сообщением, которое оказалось роковым для мировой политики, стала шифрованная телеграмма, отправленная в январе 1917 года немецким министром иностранных дел Артуром Циммерманом. Он предложил Мексике вступить в союз с Германией в случае начала войны с Соединёнными Штатами. Обещания были щедрыми — финансовая поддержка, а также помощь в возвращении утраченных территорий, включая Техас, Аризону и Нью-Мексико.

В документе также говорилось, что Япония может быть заинтересована в присоединении к союзу. Однако британская разведка перехватила телеграмму, расшифровала её и передала США.

Это стало одной из причин, по которой 6 апреля того же года Америка вступила в Первую мировую войну, полностью изменив её ход.

.svg)