Край свободы: почему в северной Руси никогда не было крепостных?

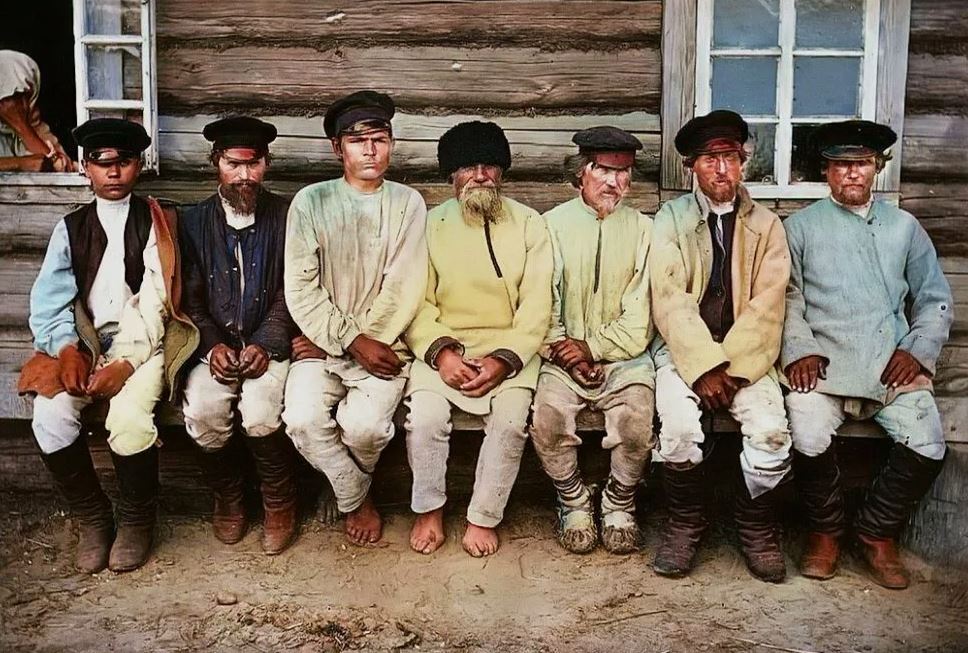

Когда мы рассматриваем старинные фотографии, то обращаем внимание на просторные крестьянские дома в Вологодской и Архангельской областях, Карелии, на Мурмане и в Сибири. В этих кадрах не видно помещиков, что резко контрастирует с образом жизни крепостных из центральных и южных регионов России, где преобладали тесные хижины, грязь и постоянные наказания от господ.

Это объясняется тем, что на Русском Севере крепостного права не существовало. Если изучить старые карты, отражающие распределение крепостных крестьян накануне реформы 1861 года, можно заметить, что северные земли практически не были затронуты этим явлением. Последние помещики обосновались вблизи Вологды, но дальше их уже не было. Причин для этого несколько.

Северные территории стали пристанищем для беглецов, укрывавшихся от власти. С момента монгольских вторжений люди искали спасения в этих краях, так же как и на Дону. Однако, если Дон привлекал авантюристов и людей, не обремененных семьей, то северные земли давали возможность для оседлой жизни и создания семейного очага. Освоение этих территорий осуществлялось крестьянскими переселенцами и монахами, без участия государства и армии. Люди шли вдоль рек, основывали поселения, которые со временем превращались в села, погосты и монастыри. Они были вынуждены рассчитывать исключительно на собственные силы, обеспечивая себя всем необходимым, а недостающие товары приобретали на ярмарках, организованных ими же.

Власть пришла сюда значительно позже переселенцев, но так и не смогла установить жесткий контроль над этим обширным лесным краем. Иван Грозный даже освободил поморов от налогов, лишь бы сохранить их лояльность, так как влияние англичан в этих местах было ощутимо сильнее, чем российских чиновников. В таких условиях просто некому было вводить крепостное право.

Удаленность Севера от центра страны также сыграла свою роль. В ту эпоху ни поездов, ни самолетов не существовало, а путь из Москвы в Архангельск занимал около месяца, к тому же был опасен из-за разбойников. Крепостничество развивалось в зонах, прилегающих к столице, потому что там велась оборона страны от внешних врагов. Московские правители раздавали земли и крестьян дворянам именно в тех регионах, где они могли быть полезны в случае военных действий. Близость к царю означала, что землевладельцы могли быстро мобилизовать своих людей и выступить на защиту государства. Если бы помещикам выделили земли в северных районах, они просто не успели бы прибыть к месту сражения вовремя.

Бедность этих земель также делала их непригодными для ведения крепостного хозяйства. Крепостное право обеспечивало доходы дворянства, которое за это обязано было воевать за царя. Со временем военная служба для помещиков стала лишь формальностью, но зависимость от доходов с крестьян сохранялась. Однако даже в плодородных регионах центральной России урожаи были не самыми высокими, и один дворянин нуждался в труде нескольких крестьян, чтобы прокормиться. На Севере же, где почвы были малопригодны для земледелия, а торговые пути находились в сотнях и тысячах километров, вести прибыльное хозяйство было практически невозможно. Для царской власти раздача этих земель дворянам также не имела смысла, так как они не смогли бы платить налоги. В результате северные крестьяне оставались подданными государства, но не частных владельцев.

Отсутствие холопов на Севере стало еще одной причиной, по которой здесь не возникло крепостного права. Рабство существовало в России с древних времен, и разорившиеся люди часто становились зависимыми от господ. В XV веке многие крестьяне добровольно отдавались в холопство, передавая ключи от своих домов новым владельцам. Со временем церковь и дворяне стали менять статус крестьян, используя их юридическую неграмотность.

В городах процветала торговля рабами, а цены на них варьировались в зависимости от возраста и физических данных. В XVII веке холопы окончательно превратились в крепостных крестьян, но на Русском Севере подобных процессов не происходило.

Тем не менее, жизнь северных крестьян нельзя назвать полностью свободной. Хотя у них не было помещиков, они оставались зависимыми от царской администрации, которая облагала их налогами и привлекала к обязательным работам. Они строили дороги, участвовали в возведении Санкт-Петербурга и других городов, перевозили грузы, отдавали лошадей для государственных нужд. Перемещаться по стране, учиться и менять род деятельности им было запрещено. Например, Михаил Ломоносов смог покинуть родное село и отправиться в Москву только с разрешения отца и чиновника, иначе его ждало бы суровое наказание. А те самые фотографии, на которых северные крестьяне выглядят зажиточными, были сделаны уже после отмены крепостного права.

.svg)