От невольницы до любовницы: конкубинат в средневековой Европе

В Средние века в соответствии с мусульманскими законами женщина, родившая ребёнка от своего хозяина, автоматически получала свободу. Этот факт нередко позволял ей занять довольно высокое положение, несмотря на её первоначальный статус в обществе. В христианском мире также существовали долговременные связи между рабынями и их хозяевами.

Известен случай торговца Франческо Датини из города Прато. Пока он находился за границей по делам своей торговой компании, у него родился сын от рабыни. Вернувшись домой, Датини принял решение забрать ребёнка и поручил его воспитание своей супруге, а мать ребёнка впоследствии выдали замуж за другого человека. Трудно определить, какими именно были отношения между купцом и его рабыней, однако их социальное неравенство даёт основания предполагать, что полная добровольность этих связей могла быть весьма условной.

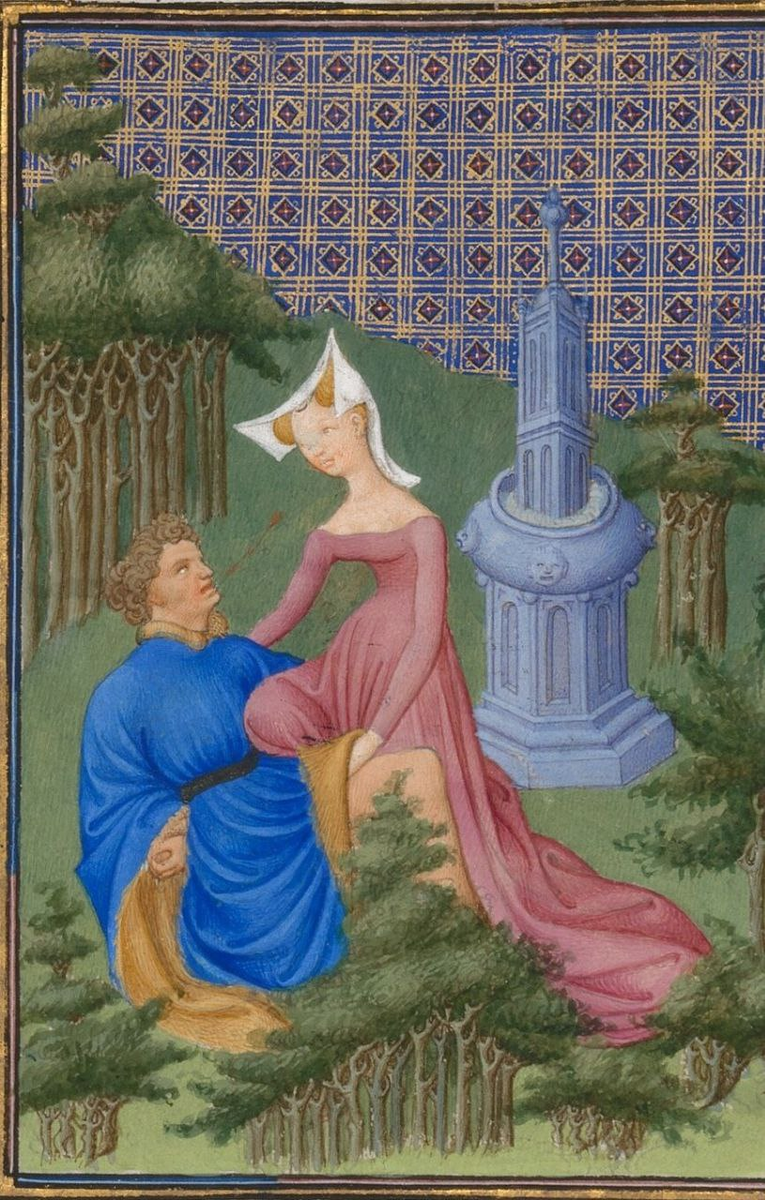

Конкубина в ту эпоху зачастую была свободной женщиной, состоявшей в любовной связи с женатым мужчиной. Позднее подобные отношения стали называть содержанством. Иногда такие союзы длились долгие годы, а женщины рожали от своих партнёров нескольких детей. Одним из наиболее известных примеров подобного союза была история Екатерины Суинфорд, которая стала третьей супругой Джона Гонта, влиятельного представителя английской знати, сына короля Эдуарда III и дяди короля Ричарда II. Их связь началась ещё при жизни второй жены Джона, и в этих отношениях родилось четверо детей. Позднее, с одобрения короля Ричарда II, они были признаны законнорождёнными. Согласно английскому общему праву, в отличие от церковного, дети не автоматически становились законными после заключения брака их родителей.

Чтобы дать им возможность наследовать земельные владения, потребовалось специальное подтверждение их статуса. При этом в патентных грамотах не упоминалось о праве на корону, а Генрих IV, узаконив их положение, специально подчеркнул, что они не могут претендовать на престол. Однако это не помешало праправнуку Екатерины Суинфорд в 1485 году взойти на английский трон под именем Генриха VII, что положило начало династии Тюдоров.

Подобные отношения, когда мужчина более высокого социального положения состоял в связи с женщиной из более низких слоёв общества, встречались во многих позднесредневековых городах. Иногда женщина вступала в связь с мужчиной, который не мог жениться на ней из-за различий в статусе, но был готов поддерживать её и обеспечивать до тех пор, пока не заключит официальный брак с кем-то равным ему по положению. В некоторых случаях это позволяло женщине вернуться на брачный рынок с достойным приданым, что значительно улучшало её шансы на удачное замужество.

Историк Кэрол Ланзинг приводит в пример судебное разбирательство, состоявшееся в Болонье в 1285 году. Женщина по имени Дивиция обвиняла мужчину по имени Заннос в том, что он насильно овладел ею, дав перед этим обещание жениться. В свою защиту Заннос утверждал, что не обещал брака, а лишь гарантировал ей финансовую поддержку в статусе amica, что можно перевести как «подруга» или «конкубина». Он заверил её, что если у них родятся дети, у него появится убедительный аргумент, чтобы попросить у отца разрешение на их брак без необходимости предоставления приданого. Суду предстояло решить не вопрос о браке, а установить, имело ли место насилие. В ту эпоху одинокая женщина без средств, подобная Дивиции, скорее всего, не могла рассчитывать на серьёзное отношение к её обвинениям. Однако сам аргумент Занноса, предполагающий возможность брака после рождения детей, суд посчитал достаточно весомым, и в итоге он выиграл процесс. Ланзинг делает вывод, что практика заключения брака после появления детей была распространена, особенно в сельской местности.

Конкубина могла быть не только любовницей, но и фактической супругой мужчины, которому официальное заключение брака было недоступно. В христианском обществе Средних веков не существовало разводов в современном понимании, однако некоторые пары фактически разрывали отношения, и один из супругов мог начать новую жизнь с другим партнёром. Мужчина, покинувший свою жену, не мог официально жениться повторно, но мог долгое время жить с другой женщиной. Если такую ситуацию становилось невозможно скрывать, общество рассматривало её по-разному: если женщина ушла от мужа и стала сожительствовать с другим мужчиной, её называли прелюбодейкой. Однако если незамужняя женщина начинала жить с оставившим жену мужчиной, её, скорее всего, считали его конкубиной.

.svg)