Почему ворота приличной крепости невозможно было выбить тараном?

Мало кто задумывается, но в огромном количестве фэнтезийных фильмов, да и в более-менее добросовестных исторических реконструкциях, упускается один важный момент, связанный с фортификацией и штурмом крепостей. Один и тот же промах повторяется снова и снова: ворота крепости. Сценаристы будто по шаблону представляют себе осаду — вот стена, вот центральный проход, никаких преград, всё открыто, а застывшие в ожидании герои с тараном наперевес бегут напролом, будто другого варианта и не существует. Иногда — по классике жанра — по воротам начинают палить из пушек, но суть остаётся той же. Перед ними, в лучшем случае, унылый мостик, переброшенный через символический ров. И вот, вся "оборона".

На практике всё было куда интереснее, особенно если речь идёт не о второстепенных фортах, а о настоящих опорных крепостях Средневековья. Правда, сразу уточним: сейчас речь идёт не о бастионных сооружениях XVII–XVIII веков, а о более ранних укреплениях, где расчёт делался не на артиллерию, а на осадную технику, натиск пехоты и слаженные действия защитников. Люди того времени прекрасно осознавали, что если у крепости и есть уязвимое место, то это ворота. С какой бы любовью ни возводились массивные стены, какая бы толщина камня ни была — всё внимание штурмующих всегда будет приковано к входу. Его проще всего проломить, даже если он усилен решетками или состоит из нескольких слоёв.

Понимая это, архитекторы оборонительных сооружений прибегали к различным ухищрениям. Например, сами ворота нередко располагались не там, где ожидаешь. Они могли находиться в башне, выдвинутой вперёд по отношению к основной линии стены, и при этом не в центре фасада, а сбоку, с левой стороны. Такой подход был не случаен: при атаке с щитом в правой руке, именно левая сторона тела оставалась открытой — идеальная мишень. Это решение позволяло защитникам наносить удар именно туда, куда противник был наиболее уязвим. Пример подобной конструкции можно увидеть в сохранившейся Ладожской крепости, где вход расположен именно таким образом.

Кроме того, участки стены рядом с воротной башней могли быть дополнительно укреплены бойницами, внутри которых располагались небольшие помещения для лучников или арбалетчиков. Иногда даже устраивался специальный «подошвенный бой» — возможность вести обстрел в непосредственной близости от основания стены, прямо под башней, что превращало продвижение атакующих в кошмар. Но была у такой продуманной планировки и одна очевидная сложность, не связанная с военной стратегией. Дело в быту. Осада — явление редкое, раз в десятилетие, а вот снабжать крепость продовольствием, дровами, товарами нужно каждый день. Поворачивать тяжёлые телеги с лошадьми внутри тесной башни, да ещё под углом, было делом не из приятных. Потому такой сложный подход применяли лишь в действительно важных стратегических точках.

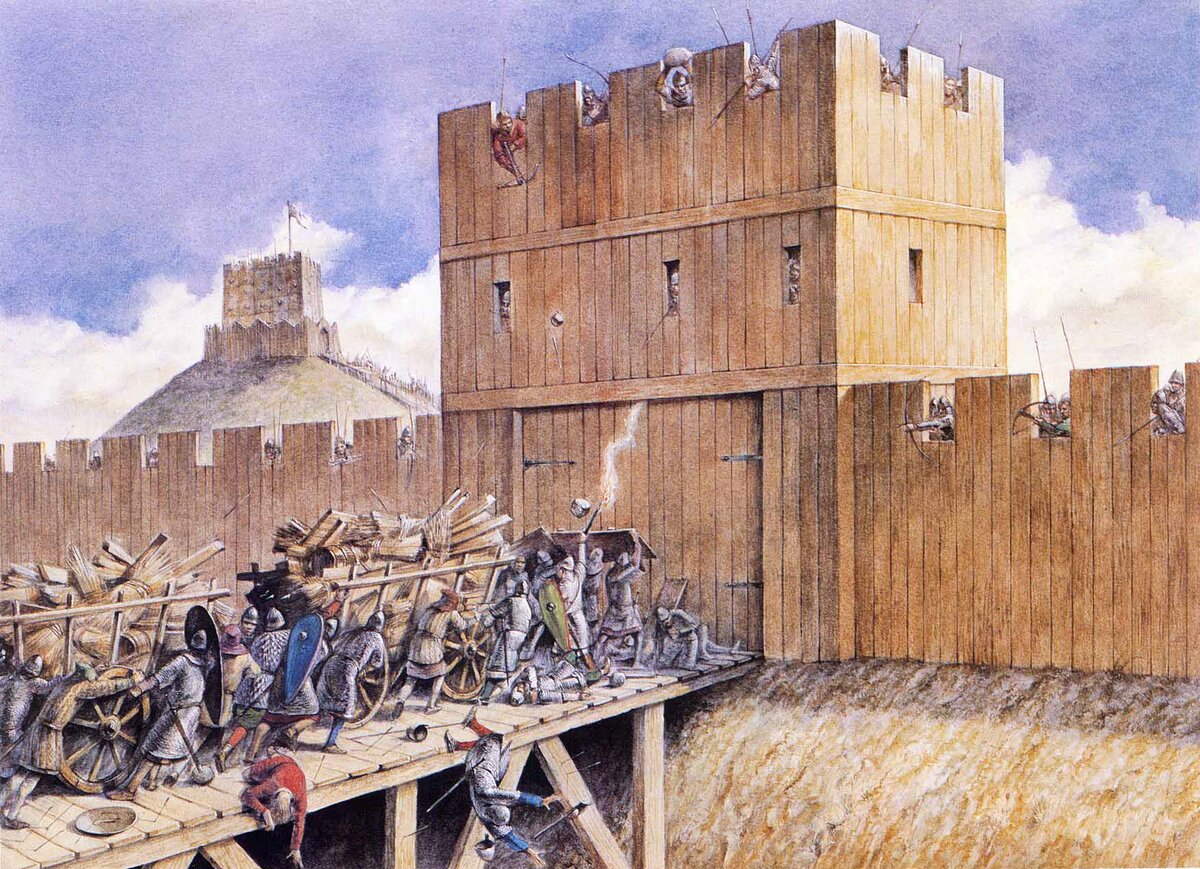

Попробуйте представить себе, как осаждающие под шквальным огнём защитников пытаются подкатить к таким воротам тяжёлый таран. Идеальная картина для защитников, а вот нападающим остаётся только удивляться собственной наивности. Если же башня была деревянной — как это было в самых ранних русских крепостях или позднее, в острогах Сибири XVII века, — её верхний ярус часто нависал над нижним. Небольшой вынос, буквально в двадцать–тридцать сантиметров, открывал новые возможности для обороны.

В полу выступа верхнего этажа устраивались отверстия-бойницы, из которых можно было обстреливать нападающих под башней, буквально сверху вниз. Причём не только стрелять. Через эти отверстия можно было лить кипящее масло, бросать булыжники или даже использовать особо оригинальные "боеприпасы" — вроде нечистот, которые убивали врага скорее морально, чем физически. Если же башня была каменной, то вместо таких отверстий могли устраиваться специальные навесы или парапеты с отверстиями вниз — на европейский манер это были машикули, а в русском исполнении — навесные стрельницы или "варовой бой", характерные, например, для крепостей времён Ивана Грозного.

Иногда, правда, потребности ежедневной жизни и торговли перевешивали военную целесообразность. В крупных крепостях, вроде Московского кремля, поток людей и товаров был огромным, и обустраивать ворота сбоку было просто нецелесообразно. В таких случаях прибегали к другому решению. Вспомните, например, Троицкую башню в Кремле. Это не просто ворота, а тщательно продуманный узел обороны. Мост перед ней пересекал ров, а на другом его конце находилась Кутафья башня, служившая своеобразной отводной стрельницей. Её первоначальный вид сильно отличался от современного: сквозного прохода тогда в ней не было, ворота находились сбоку, и башня была полностью окружена водой — с одной стороны ров, с другой — река Неглинная. Соединялась она с основным мостом с помощью подъёмной части.

Таким образом, чтобы добраться до Троицких ворот, неприятель сначала должен был захватить Кутафью башню, что само по себе было непростой задачей. Даже если ей удавалось овладеть, это ещё не означало успех — дальше путь шёл вверх, по узкому мосту, под непрерывным огнём защитников. А ближе к воротам и моста-то как такового не было — только выдвижной настил, который в любой момент можно было убрать или разрушить. Такой подход обеспечивал многоуровневую защиту и превращал даже успешную атаку в долгую и кровавую борьбу за каждый метр.

И всё это — лишь один из элементов системы обороны, продуманной до мелочей. Крепости, построенные с таким вниманием к деталям, были практически неприступными. И именно поэтому подход к проектированию укреплений в реальности выглядел гораздо изощрённее, чем принято показывать на экране. Настоящие средневековые крепости не сдавались просто так — их надо было заслужить.

.svg)