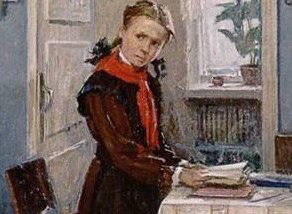

Все наоборот! Как новое поколение понимает смысл картины «Опять двойка»?

Возможно, сегодня уже не каждый об этом помнит, но во времена СССР и даже в бурные девяностые годы обсуждение этой картины было неотъемлемой частью школьной программы. Люди, перешагнувшие порог тридцатилетия, наверняка припомнят тот воспитательный посыл, который преподаватели стремились передать детям через это полотно.

Картина служила своеобразным инструментом морального воздействия. Ее часто демонстрировали школьникам, внушая им мысль: плохие оценки — это не просто цифры в дневнике. Это огорчение матери, разрушенные надежды, упреки со стороны близких, ощущение провала не только в учебе, но и в жизни в целом. Проще говоря, живописное напоминание о том, что неуспешность в учебе оборачивается эмоциональной катастрофой внутри семьи. По замыслу, работа должна была вдохновить детей на усилия, разбудить стремление к знаниям и вызвать стыд за лень или равнодушие.

Федор Павлович Решетников создал эту картину в начале 1950-х годов, в период, когда в СССР закладывались основы нового общественного строя. Обязательное среднее образование стало доступным и бесплатным — шаг вперед, который делал знания реальной возможностью для всех. Люди старшего поколения, прошедшие через суровые довоенные годы и Великую Отечественную, прекрасно понимали: образование — это ценность, не подлежащая сомнению, и было важно передать это понимание детям.

В то время животные в общественном сознании находились на значительно более низкой ступени. Домашних любимцев, конечно, могли приласкать, но воспринимали их как нечто второстепенное, стоящее гораздо ниже человека. В обществе господствовала идея о том, что человек — венец природы, а все живое вокруг существует скорее как фон. Признавать какую-то схожесть между человеком и животным казалось едва ли не унизительным.

Коллективизм пронизывал все сферы жизни. Молодое поколение воспитывали в духе общественной ответственности, стремления к коллективному признанию. Именно общественное мнение выступало мерилом успеха. Внедряемая идеология настаивала: каждый обязан учиться и работать во благо общества, чтобы однажды занять достойное место среди равных. Уважение, статус, признание — всё это напрямую связывалось с достижениями. Самоидентификация происходила через сравнение себя с другими, через стремление быть «не хуже».

Человеческие поступки оценивались прежде всего по степени их значимости для коллектива. Индивидуальные интересы отходили на второй план. Плохо учишься — значит, не осознаешь своего долга. Это приравнивалось к снижению личностной планки до уровня «низших существ». Композиция картины подчеркивает эту мысль: мальчик с двойкой едва ли не на границе пространства, ниже линии, которую очерчивает ковер. Он буквально принижен, а на его уровне — лишь собака.

Контраст подчеркивается еще сильнее, если обратить внимание на сестру. Её фигура — почти у самой двери, ведущей в освещенное пространство. Символически она движется в сторону будущего, на шаг ближе к одобрению, успеху и признанию. Мальчик же словно замер в тени — рядом с собакой, вне этого света, вне перспектив. Негласный месседж: если ты не стараешься, если не стремишься соответствовать требованиям, то будешь отвергнут, окажешься вне круга «настоящих» людей.

О том, что когда-то человек перестанет зависеть от чужого мнения и будет формировать свои ориентиры без оглядки на общество, в те времена не думали. И уж тем более, никто не предполагал, что животные смогут в восприятии человека занять столь высокое, почти равноправное положение. Но начиная с девяностых, многое стало меняться.

Современный взгляд на домашних питомцев стал гораздо более уважительным. В них всё чаще видят не просто зверей, а личности со своими особенностями. Животные уже не кажутся нам примитивными — скорее, они воспринимаются как «другие», но не худшие. Общественные ориентиры постепенно смещаются. Мнение окружающих утрачивает былую значимость, уступая место внутренним убеждениям и личным приоритетам.

Со временем сама картина стала работать в неожиданном направлении — вопреки изначальному замыслу, она приобрела обратный, даже антивоспитательный эффект. Что мы на ней видим? Мать, погруженная в горечь и разочарование, как будто устала бороться за успех сына. Он не оправдал её надежд, не соответствовал заданной планке. В её глазах читается не только обида, но и беспомощность.

Сестра — строгий взгляд, осуждение. Очевидно, она учится хорошо, и потому считает, что вправе судить брата. Её позиция проста: он выбивается из их общей системы координат, он неправильный. Возможно, она не понимает, что у него могут быть иные взгляды на жизнь — для неё учеба единственно важна. Младший брат не сдерживает злорадного удовлетворения — сегодня выговор получает не он, а старший. В доме царит атмосфера укоризны, упреков и эмоционального давления. Всё это обрушивается на мальчика лишь из-за одной плохой оценки, одной мелочи на бумаге.

И вот посреди всего этого — собака. Она единственная, кто радуется возвращению мальчика. Для неё неважны оценки, успехи, репутация. Её не интересует, чего он достиг или не достиг — она любит его просто так, без всяких условий. Она счастлива, что он дома, и с радостью бы провела с ним вечер, играя и радуясь моменту. Но собака чувствует: ему тяжело. И пытается его утешить.

Какой урок из этого извлекает ребёнок? Люди будут требовать. Родные будут ожидать. Все будут мерить тебя своими мерками, подгонять под свои надежды. Их любовь — обусловлена твоими успехами. Ошибся — и ты уже не так ценен. И в этом холодном расчете теряется простое, настоящее тепло. Только животное способно на искреннее принятие. Только оно не требует, а просто рядом. И это понимание может привести к весьма печальному выводу: возможно, легче отстраниться от людей, минимизировать общение с теми, кто постоянно сравнивает и оценивает. Проще сблизиться с теми, кто просто любит — с животными.

Именно поэтому в последние годы так часто звучит фраза: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Это не просто афоризм — это отражение изменившихся ценностей и стремления найти принятие там, где нет условий и требований.

.svg)